【KFF 影展專書】《鳳姐》:角落青春,難有天真

文/路宗恩 ▪ 核稿/游千慧

|

|

把心思穿上身:一襲鮮麗紅到抑鬱黑

《鳳姐》講述嚮往成為歌手的女主角阿鳳,自花蓮一闖台北追夢,卻被賣至日本成為雛妓,再輾轉回到台灣持續茶室工作的故事。片中可見阿鳳講述流利日語外,服裝設計也頗具風格與巧思。為使「風俗女」的形象在燈紅酒綠的靡爛裡更顯奪目,每位風塵女的造型都有設計考量。

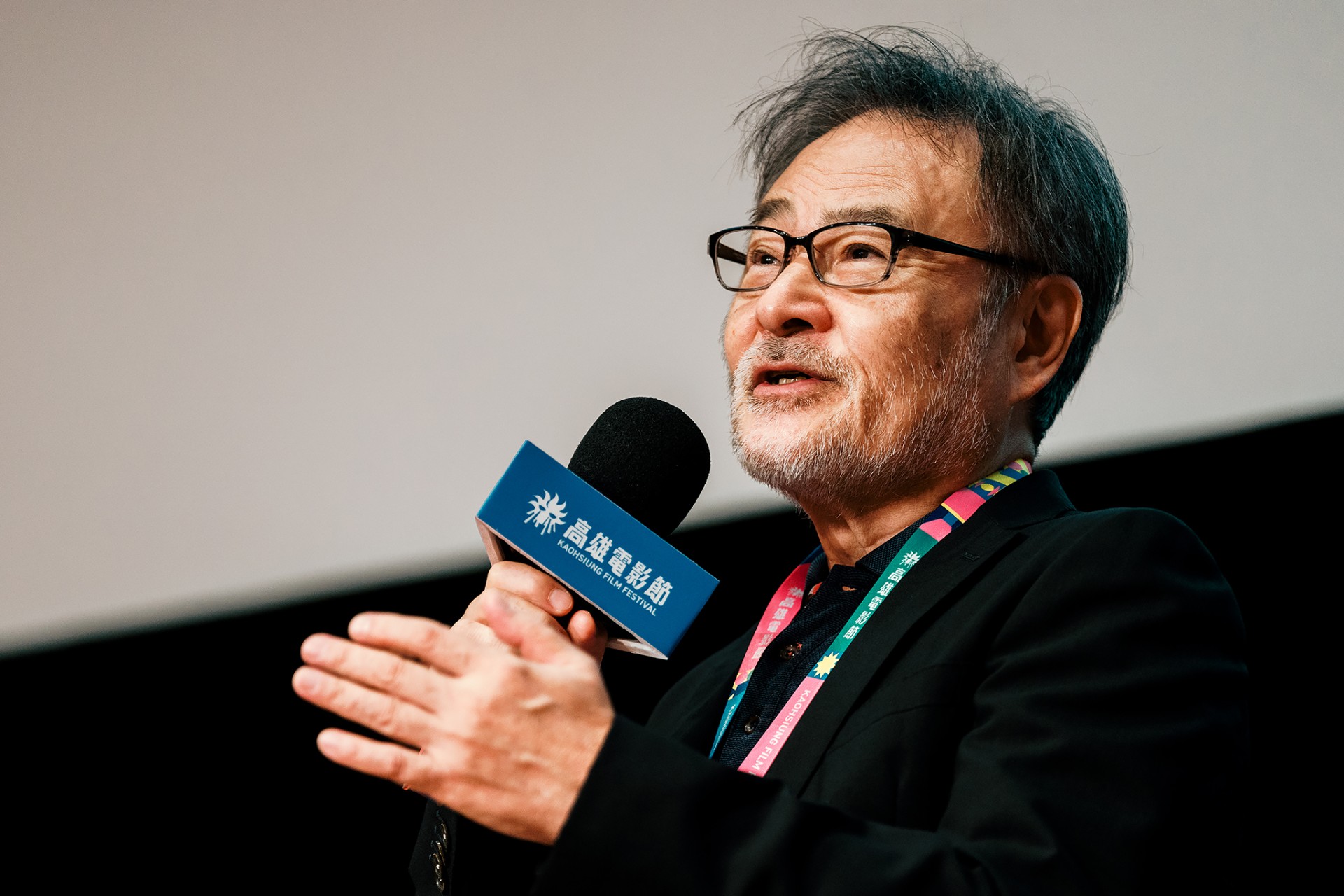

女人與服裝如海水與砂礫的結合,後者乘載血肉萬念、具象化女性心思。導演邱新達分享,從阿鳳的洋裝色彩來看,前期的艷紅代表抱負與慾望,到後期則看透浮生,運用萬念俱灰之黑;待「重生」的最後一顆鏡頭,裙襬上交織了金色與綠色,斑斕色彩正是劃出前世與今生的關鍵。

凝視紅塵女力:一把青澀至不屑一顧

「人們常在性工作者身上貼標籤,覺得他們就是自甘墮落、很髒⋯⋯」邱新達拍這個故事的首要目的即想透過影像,去除人們對性工作者的標籤。有些孩子自小便是雛妓,因而與社會脫節、遭受歧視。因此,「唯有理解才能改觀。」事實上,《鳳姐》可謂編劇王奇的半自傳作品,其童年時期的鄰居便有此遭遇,有感而發之餘,他逐一撰寫她們的無奈。生活在社會角落的女性,以及至今仍存在的人口販賣問題,那群失聲的人們,邱新達的鏡頭恰似有力而溫柔的傳聲筒。

「在鳳姐這個角色身上,我也投射了我對母親的感情。」邱新達分享。由高宇蓁飾演的女主角阿鳳,在後期不再嚎啕、不再狂妄,是不少台灣女性的寫照。集犧牲奉獻的力量於一身,「女性力量就是這麼偉大。」《鳳姐》以性工作者的刻劃包裹在外,對邱新達來說,內核卻是關於家庭、家人間的情誼。

赤身裸體有防備:親密指導加持有方

談及在片中與男演員有多場床戲的高宇蓁,邱新達表示女主角相當敬業,當男演員對肢體接觸有些不知所措時,反倒是她主動降低男性的不安。近來影視題材愈加多元,人們對身體與性自主權的認識也日益提高。仿效好萊塢,台灣的拍攝現場也開始引入「親密指導」的專業。《鳳姐》特別邀請了表演指導黃采儀協助親密戲,有她的在場,令演員們即使赤裸也有安全感,劇組以最多的保護完成情慾戲碼。

飾演阿明的黃冠智,當他闖進門目睹衣衫不整的姊姊阿鳳,毫不思索地便脫下外套,披在她身上。「披外套不是我下的指令,是他自發的演出。」邱新達分享道,平日沉穩的警察阿明,演繹護姊心切之時,便如同脫韁的少年。如此自然的表現,正是源於對導演的信賴。

黃冠智表示,「導演是個非常感性的人,常會跟我講戲講到自己先哭,很可愛,也因為這樣我對於導演完全沒有防備心,可以完全把自己交給他。」而「姊姊」高宇蓁回想這次演出,坦言:「這是我人生截至目前尺度最大的一部戲,心理層面的挑戰比身體上還要大⋯⋯在面對很多委屈、懦弱等生命困頓,最後終於找到了勇敢,也實現她最大的心願——回家。」

真實卻惆悵:荼靡盛開的青春

「要拍就拍屬於自己的故事、跟自己有關的題材,才是最獨特的。」這是邱新達於美國南加大攻讀電影製作時,與不同背景的同學共事所領悟的道理。「身為在台灣土生土長的人,我當然希望呈現台灣的樣貌。」

《鳳姐》剖繪1990年代台灣的茶室文化,於胭脂瀰漫的俗世中帶出底層女性錯綜複雜的情誼。片中著墨彼時引發廣大關注的掃蕩特種行業事件,也描繪了警察在強力執行掃黃任務時,面對同情與須公事公辦之間的兩難抉擇。在人聲鼎沸中,又有誰關注那些女性的命運?沒落的廢娼、討生活的女子們,甚至欲求未滿的男性又該何去何從?當年的雛妓問題消逝於喧嘩中,而那些被歷史遺忘的記憶,透過電影再次被喚起。

原以為《鳳姐》與青春無關,卻是更滄桑、更混沌卻也更寫實的「青春卡住」。少了天真無邪的濾鏡,茶室裡開到荼靡的年輕歲月早被埋葬。百轉千迴後繁花散盡,究竟誰誤了女人青春?